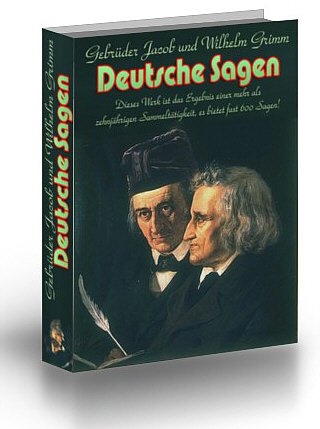

Gebrüder Grimm - Deutsche Sagen

Brüder Grimm

Nach über zehnjähriger Sammeltätigkeit veröffentlichten Jacob und Wilhelm Grimm in den Jahren 1816 und 1818 die "Deutschen Sagen" in zwei Bänden - ihr zweites großes Sammelwerk nach den "Kinder- und Hausmärchen".

Den ersten Band bilden nach der Einteilung der Grimms 363 Ortssagen, der zweite setzt sich aus 222 historischen Sagen zusammen.

Die vorliegende Ausgabe vereint beide Bände und führt daneben auch deren von den ursprünglichen Herausgebern verfasste Vorreden, eine Vorbemerkung von Wilhelm Grimm sowie das originale Register der Erstausgabe mit der Nennung der Herkunft der Sagen und den Zusätzen der beiden Brüder auf.

Dieses Werk (ungekürzt und nach der Erstausgabe von 1816/1818) ist das Ergebnis einer mehr als zehnjährigen Sammeltätigkeit.

Es bietet fast 600 Sagen.

Ein Klassiker der deutschen Literatur, der den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit bietet, auf sagenhafte Entdeckungsreise zu gehen.

Neben eher regional bekannten Stoffen finden sich auch die weithin bekannten Sagen vom Tannhäuser, von Lohengrin, von Heinrich dem Löwen und von Wilhelm Tell, die Dichter und Opernschreiber zu weltbekannten Stücken inspiriert haben.

Oder auch die Klassiker, wie die Erzählung von dem Binger Mäuseturm, dem Rattenfänger von Hameln, den Weibern von Weinsberg oder von Martin Luther, der auf der Wartburg - wo übrigens vormals ein sagenumwobener Sängerkrieg stattgefunden haben soll - ein Tintenfass nach dem Teufel warf, als der ihn während seiner Bibelübersetzung störte.

Dankenswerter Weise wurde bei der vorliegenden Ausgabe der "Deutschen Sagen" der originale Sprachton der Brüder Grimm beibehalten, der den Sagen ihren ganz eigenen Charme verleiht.

Auch wenn sie nicht mehr so recht in unsere Zeit zu passen scheinen, sind sie doch unleugbar ein Teil unserer kulturellen Identität.

Und betrachtet man sich neuere literarische Werke und Filmproduktionen einmal genauer, wird man nach der Lektüre dieses Klassikers erstaunt sein, wie viele Motive dieser scheinbar so antiquierten Erzählungen sich dort wiederfinden.

Ein in der Vorrede zum ersten Band von den Brüdern Grimm geäußerter Wunsch geht jedenfalls auch heute noch in Erfüllung, denn "den Liebhabern deutscher Poesie, Geschichte und Sprache" ist dieses Buch und sein kostbarer Inhalt noch immer sehr willkommen!

Jacob Grimm wurde 1785 in Hanau geboren.

Er studierte in Marburg und Paris.

Der Germanist arbeitete als Professor in Göttingen, wurde jedoch als Mitverfasser des politischen Protestes der Göttinger Sieben von seinem Amt enthoben.

1841 holte der preußische König Friedrich Wilhelm IV. ihn und seinen Bruder Wilhelm Karl Grimm (1786-1863) als Mitglieder an die Akademie der Wissenschaften nach Berlin.

Mit seinen auf eingehender Quellenforschung beruhenden Werken Deutsche Grammatik und Geschichte der deutschen Sprache legte Jacob Grimm die Grundlage der Germanistik.

Er bearbeitete die ersten Bände des von ihm und Wilhelm Grimm begründeten Deutschen Wörterbuchs.

Gemeinsam mit seinem Bruder und K. Lachmann gilt Jacob Grimm als der eigentliche Begründer der deutschen Philologie.

Jacob Ludwig Carl und Wilhelm Karl Grimm sind die bekannten Herausgeber der "Kinder- und Hausmärchen".

Jacob Grimm starb 1863 in Berlin.

Wilhelm Grimm, geb. am 24. Februar 1786 in Hanau, gestorben am 16. Dezember 1859 in Berlin, lehrte in den 1830er Jahren in Göttingen, war Mitglieder der Göttinger Sieben und ab 1841 der Preußischen Akademie der Künste in Berlin.

Gemeinsam mit seinem Bruder Jacob arbeitete er an den "Kinder- und Hausmärchen", den "Sagen" und vor allem am "Deutschen Wörterbuch", das ab 1854 entstand.

Sie gelten als Gründer der Deutschen Philologie und Germanistik.

Lutz Röhrich war bis zu seiner Emeritierung Direktor des Instituts für Volkskunde und des Deutschen Volksliedarchivs an der Universität Freiburg im Breisgau.

Aus dem Inhalt

Vorrede zum ersten Band

1. Wesen der Sage

Es wird dem Menschen von Heimats wegen ein guter Engel beigegeben, der ihn, wann er ins Leben auszieht, unter der vertraulichen Gestalt eines Mitwandernden begleitet; wer nicht ahnt, was ihm Gutes dadurch widerfährt, der mag es fühlen, wenn er die Grenze des Vaterlandes überschreitet, wo ihn jener verläßt.

Diese wohltätige Begleitung ist das unerschöpfliche Gut der Märchen, Sagen und Geschichte, welche nebeneinander stehen und uns nacheinander die Vorzeit als einen frischen und belebenden Geist nahezubringen streben.

Jedes hat seinen eigenen Kreis.

Das Märchen ist poetischer, die Sage historischer; jenes stehet beinahe nur in sich selber fest, in seiner angeborenen Blüte und Vollendung; die Sage, von einer geringern Mannigfaltigkeit der Farbe, hat noch das Besondere, daß sie an etwas Bekanntem und Bewußtem hafte, an einem Ort oder einem durch die Geschichte gesicherten Namen.

Aus dieser ihrer Gebundenheit folgt, daß sie nicht, gleich dem Märchen, überall zu Hause sein könne, sondern irgendeine Bedingung voraussetze, ohne welche sie bald gar nicht da, bald nur unvollkommener vorhanden sein würde.

Kaum ein Flecken wird sich in ganz Deutschland finden, wo es nicht ausführliche Märchen zu hören gäbe, manche, an denen die Volkssagen bloß dünn und sparsam gesät zu sein pflegen.

Diese anscheinende Dürftigkeit und Unbedeutendheit zugegeben, sind sie dafür innerlich auch weit eigentümlicher; sie gleichen den Mundarten der Sprache, in denen hin und wieder sonderbare Wörter und Bilder aus uralten Zeiten hangengeblieben sind, während die Märchen ein ganzes Stück alter Dichtung sozusagen in einem Zuge zu uns übersetzen.

Merkwürdig stimmen auch die erzählenden Volkslieder entschieden mehr zu den Sagen wie zu den Märchen, die wiederum in ihrem Inhalt die Anlage der frühesten Poesien reiner und kräftiger bewahrt haben, als es sogar die übriggebliebenen größeren Lieder der Vorzeit konnten.

Hieraus ergibt sich ohne alle Schwierigkeit, wie es kommt, daß fast nur allein die Märchen Teile der urdeutschen Heldensage erhalten haben, ohne Namen (außer wo diese allgemein und in sich selbst bedeutend wurden, wie der des alten Hildebrand), während in den Liedern und Sagen unseres Volks so viele einzelne, beinahe trokkene Namen, Örter und Sitten aus der ältesten Zeit festhaften.

Die Märchen also sind teils durch ihre äußere Verbreitung, teils ihr inneres Wesen dazu bestimmt, den reinen Gedanken einer kindlichen Weltbetrachtung zu fassen, sie nähren unmittelbar, wie die Milch, mild und lieblich, oder der Honig, süß und sättigend, ohne irdische Schwere; dahingegen die Sagen schon zu einer stärkeren Speise dienen, eine einfachere, aber desto entschiedenere Farbe tragen und mehr Ernst und Nachdenken fordern.

Über den Vorzug beider zu streiten wäre ungeschickt; auch soll durch diese Darlegung ihrer Verschiedenheit weder ihr Gemeinschaftliches übersehen, noch geleugnet werden, daß sie in unendlichen Mischungen und Wendungen ineinandergreifen und sich mehr oder weniger ähnlich werden.

Der Geschichte stellen sich beide, das Märchen und die Sage, gegenüber, insofern sie das sinnlich Natürliche und Begreifliche stets mit dem Unbegreiflichen mischen, welches jene, wie sie unserer Bildung angemessen scheint, nicht mehr in der Darstellung selbst verträgt, sondern es auf ihre eigene Weise in der Betrachtung des Ganzen neu hervorzusuchen und zu ehren weiß.

Die Kinder glauben an die Wirklichkeit der Märchen, aber auch das Volk hat noch nicht ganz aufgehört, an seine Sagen zu glauben, und sein Verstand sondert nicht viel darin; sie werden ihm aus den angegebenen Unterlagen genug bewiesen, das heißt, das unleugbar nahe und sichtliche Dasein der letzteren überwiegt noch den Zweifel über das damit verknüpfte Wunder.

Diese Eingenossenschaft der Sage ist folglich gerade ihr rechtes Zeichen.

Daher auch von dem, was wirkliche Geschichte heißt (und einmal hinter einen gewissen Kreis der Gegenwart und des von jedem Geschlecht Durchlebten tritt), dem Volk eigentlich nichts zugebracht werden kann, als was sich ihm auf dem Wege der Sage vermittelt; einer in Zeit und Raum zu entrückten Begebenheit, der dieses Erfordernis abgeht, bleibt es fremd oder läßt sie bald wieder fallen.

Wie unverbrüchlich sehen wir es dagegen an seinen eingeerbten und hergebrachten Sagen haften, die ihm in rechter Ferne nachrücken und sich an alle seine vertrautesten Begriffe schließen.

Niemals können sie ihm langweilig werden, weil sie ihm kein eiteles Spiel, das man einmal wieder fahrenläßt, sondern eine Notwendigkeit scheinen, die mit ins Haus gehört, sich von selbst versteht und nicht anders als mit einer gewissen, zu allen rechtschaffenen Dingen nötigen Andacht, bei dem rechten Anlaß, zur Sprache kommt.

Jene stete Bewegung und dabei immerfortige Sicherheit der Volkssagen stellt sich, wenn wir es deutlich erwägen, als eine der trostreichsten und erquickendsten Gaben Gottes dar.

Um alles menschlichen Sinnen Ungewöhnliche, was die Natur eines Landstrichs besitzt oder wessen ihn die Geschichte gemahnt, sammelt sich ein Duft von Sage und Lied, wie sich die Ferne des Himmels blau anläßt und zarter, feiner Staub um Obst und Blumen setzt.

Aus dem Zusammenleben und Zusammenwohnen mit Felsen, Seen, Trümmern, Bäumen, Pflanzen entspringt bald eine Art von Verbindung, die sich auf die Eigentümlichkeit jedes dieser Gegenstände gründet und zu gewissen Stunden ihre Wunder zu vernehmen berechtigt ist.

Wie mächtig das dadurch entstehende Band sei, zeigt an natürlichen Menschen jenes herzzerreißende Heimweh. Ohne diese sie begleitende Poesie müßten edele Völker vertrauern und vergehen; Sprache, Sitte und Gewohnheit würde ihnen eitel und unbedeckt dünken, ja hinter allem, was sie besäßen, eine gewisse Einfriedung fehlen.

Auf solche Weise verstehen wir das Wesen und die Tugend der deutschen Volkssage, welche Angst und Warnung vor dem Bösen und Freude an dem Guten mit gleichen Händen austeilt.

Noch geht sie an Örter und Stellen, die unsere Geschichte längst nicht mehr erreichen kann, vielmehr aber fließen sie beide zusammen und untereinander; nur daß man zuweilen die an sich untrennbar gewordene Sage, wie in Strömen das aufgenommene grünere Wasser eines anderen Flusses, noch lange zu erkennen vermag.

2. Treue der Sammlung

...

3. Mannigfaltigkeit der Sammlung

...

4. Anordnung der Sammlung

...

5. Erklärende Anmerkungen

...

6. Quellen der Sammlung

...

7. Zweck und Wunsch

...

Vorrede zum zweiten Band

Eine Zusammenstellung der deutschen Sagen, welche vorliegenden Band ausmachen und sich unmittelbar an die wirkliche Geschichte schließen, ist unseres Wissens noch nicht unternommen worden und deswegen vielleicht verdienstlicher, aber auch mühsamer.

Nicht allein haben die hauptsächlichsten gedruckten Geschichtsbücher und Chroniken durchlesen werden müssen, sondern es ist uns noch viel angelegener gewesen, handschriftliche Hilfsmittel, soviel wir deren habhaft werden können, sorgfältig zu gebrauchen.

Die wenigsten der hier mitgeteilten Erzählungen waren aus mündlicher Überlieferung zu schöpfen; auch darin unterscheiden sie sich von den örtlichen, welche in umgekehrtem Verhältnisse gerade ihrer lebendigen Fortpflanzung unter dem Volke zu verdanken sind.

Nur zuweilen berührt sich noch das, was die Lokalsage bedingt, mit der historischen Anknüpfung; für sich betrachtet, gibt ihr jenes einen stärkeren Halt, und um die seltsame Bildung eines Felsens sammelt sich die Sage dauernder als um den Ruhm selbst der edelsten Geschlechter.

Über das Verhältnis der Geschichte zur Sage haben wir uns bereits im allgemeinen erklärt, so gut es, ohne in die noch vorbehaltene Untersuchung und Ausführung des einzelnen einzugehen, geschehen konnte.

In bezug auf das Eigentümliche der gegenwärtigen, die man Stamm- und Geschlechtssagen nennen könnte, läßt sich hinzufügen, daß sie wenig wirkliche und urkundliche Begebenheiten enthalten mögen.

Man kann der gewöhnlichen Behandlung unserer Geschichte zwei, und auf den ersten Schein sich widersprechende, Vorwürfe machen: daß sie zu viel und zu wenig von der Sage gehalten habe.

Während gewisse Umstände, die dem reinen Elemente der letzteren angehören, in die Reihe wirklicher Ereignisse eingelassen wurden, pflegte man andere, ganz gleichartige schnöde zu verwerfen, als fade Mönchserdichtungen und Gespinste müßiger Leute.

Man verkannte also die eigenen Gesetze der Sage, indem man ihr bald eine irdische Wahrheit gab, die sie nicht hat, bald die geistige Wahrheit, worin ihr Wesen besteht, ableugnete und sich, gleich jenen Herulern, als sie durch blaublühenden Lein schwimmen wollten, etwas zu widerlegen anschickte, was in ganz verschiedenem Sinn behauptet werden mußte.

Denn die Sage geht mit andern Schritten und sieht mit andern Augen, als die Geschichte tut; es fehlt ihr ein gewisser Beischmack des Leiblichen oder, wenn man lieber will, des Menschlichen, wodurch diese so mächtig und ergreifend auf uns wirkt; vielmehr weiß sie alle Verhältnisse zu einer epischen Lauterkeit zu sammeln und wiederzugebären.

Es ist aber sicher jedem Volke zu gönnen und als eine edle Eigenschaft anzurechnen, wenn der Tag seiner Geschichte eine Morgen- und Abenddämmerung der Sage hat; oder wenn die menschlicher Augenschwäche doch nie ganz ersehbare Gewißheit der vergangenen Dinge statt der schroffen, farblosen und sich oft verwischenden Mühe der Wissenschaft, sie zu erreichen, in den einfachen und klaren Bildern der Sage, wer sagt es aus, durch welches Wunder?

gebrochen widerscheinen kann.

Alles, was dazwischen liegt, den unschuldigen Begriff der dem Volke gemütlichen Sage verschmäht, zu der strengen und trockenen Erforschung der Wahrheit aber doch keinen rechten Mut faßt, das ist der Welt jederzeit am unnützesten gewesen.

Was unsere Sammlung jetzt noch enthalten kann, kündigt sich deutlich als bloße, oft ganz magere und bröckelhafte Überbleibsel von dem großen Schatze uralter deutscher Volksdichtung an, wie die ungleich zahlreichere und besser gepflegte Menge schriftlicher und mündlicher Überlieferungen des nordischen Stammes beweist.

Die Unstetigkeit der meisten übrigen Völkerschaften, Kriege, teilweiser Untergang und Vermengung mit Fremden haben die Lieder und Sagen der Vorzeit gefährdet und nach und nach untergraben.

Wieviel aber muß ein Volk besessen haben, das immer noch solche Spuren und Trümmer aufzuweisen vermag!

Die Anordnung derselben hat diesmal weniger zufällig sein dürfen, sondern sie ist beides, nach den Zeiten und Stämmen, eingerichtet.

Wenige Erzählungen gehen voran, die wir der Aufzeichnung der Römer danken und andere Sammler vielleicht ausgelassen oder vermehrt haben würden.

Inzwischen schienen uns keine anderen Züge sagenhaft, namentlich die Taten des Arminius rein historisch.

Von der Herrlichkeit gotischer Sage ist auf eine nie genug zu beklagende Weise das meiste untergegangen; den Verlust der älteren und reicheren Quellen kann man nach dem wenigen schätzen, was sich aus ihnen bei Jornandes noch übrig zeigt.

Die Geschichte hat dem gotischen und den mit ihm verwandten Stämmen große Ungunst bewiesen; wäre der Arianismus nicht, dem sie ergeben gewesen, und der mit dadurch begründete Gegensatz zu den Rechtgläubigen, so würde vieles in anderm Lichte stehn.

Jetzt läßt uns nur einiges hin und wieder Zerstreutes ahnen, daß diese Goten milder, gebildeter und edler begabt gewesen als ihre Feinde, die aufstrebenden, arglistigen Franken.

Von den Longobarden, die gleichfalls unterliegen mußten, gilt fast dasselbe in schwächerem Maße; außer daß sie noch kriegerischer und wilder als die Goten waren.

Ein besserer Stern hat über ihren Sagen gewaltet, die ein aneinanderhangendes Stück der schönsten Dichtung, von wahrem epischem Wesen durchzogen, bilden.

Weniger ist die fränkische Sage zu loben, der doch die meisten Erhaltungsmittel zu Gebot gestanden; sie hat etwas von dem düsteren, tobenden Geiste dieses Volkes, bei welchem sich kaum Poesie gestalten mochte.

Erst nach dem Erlöschen der Merowinger zieht sich um Karl den Großen die Fülle des edelsten Sagengewächses.

Stammüberlieferungen der Völker, welche den Norden Deutschlands bewohnen, namentlich der Sachsen, Westfalen und Friesen, sind beinahe ganz verloren und wie mit einem Schlage zu Boden gedrückt; einiges haben die Angelsachsen behalten.

Jene Vertilgung wäre kaum begreiflich, fände sie nicht in der grausamen Bezwingung dieser Völker unter Karl dem Großen Erklärung; das Christentum wurde mit der Zerstörung aller Altertümer der Vorzeit zu ihnen geführt und das Geringhalten heidnischer Sitten und Sagen eingeschärft.

Schon unter den sächsischen Kaisern mögen die Denkmäler früherer Volksdichtung so verklungen gewesen sein, daß sie sich nicht mehr an dem Glanze und unter dem Schutze ihrer für uns Deutsche so wohltätigen Regierung aufzurichten imstande waren.

Merkwürdig bleibt, daß die eigentlichen Kaisersagen, die mit Karl anheben, schon nach den Ottonen ausgehen, und selbst die Staufenzeit erscheint unmythisch; bloß an Friedrich Rotbart, wie unter den Späteren an Rudolf von Habsburg und Maximilian, flammen noch einzelne Lichter.

Dieser Zeitabschnitt bindet andere Sagenkreise so wenig, daß sie noch während des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts eben in ihrer Blüte stehn.

Unter allen einzelnen Geschlechtern aber, die in der Sage gefeiert worden, ragen früher die Amaler, Gunginger und Agilolfinger, später die Welfen und Thüringer weit hervor.

Es bleibt überhaupt bei der Frage, auf welchem Boden die epische Poesie eines Volkes gedeihe und fortlebe, von Gewicht, daß sie sich in urdeutschen Geschlechtsfolgen am liebsten zeigt, hingegen auszugehen und zu verkommen pflegt da, wo Unterbrechungen und Vermischungen mit fremden Völkern, selbst mit andern deutschen Stämmen vorgegangen sind.

Dies ist der Grund, warum die in Deutschland eingezogenen und allmählich deutsch gewordenen slawischen Stämme keine Geschlechtssagen aufzuweisen haben; ja auch an örtlichen gegen die ursprünglichen Länder entblößt dastehen.

Die Wurzeln greifen in das ungewohnte Erdreich nicht gerne ein, ihren Keimen und Blättern schlägt die fremde Luft nimmer an.

Die äußere Gestalt, in der diese Sagen hier mitgeteilt werden müssen, scheint uns manchem gegründeten Tadel ausgestellt, der indessen, wo es so überwiegend auf Stoff und Inhalt ankam, schwer zu vermeiden war.

Sollten letztere als Hauptsache betrachtet und gewissenhaft geschont werden, so mußte wohl aus der Übersetzung lateinischer, der Auflösung gereimter und der Vergleichung mehrfacher Quellen ein gemischter, unebener Stil hervorgehen.

Eine noch strengere Behandlungsart des Ganzen – so daß man aus dem kritisch genauen, bloßen Abdruck aller, sei es lateinischen oder deutschen Quellen, mit Beifügung wichtiger späterer Rezensionen, einen förmlich diplomatischen Kodex für die Sagendichtung gebildet hätte – würde mancherlei Reiz neben unleugbarem Gewinn für die gründliche Forschung gehabt haben, allein doch jetzt nicht gut auszuführen gewesen sein, schon der einmal im Zweck liegenden gleichmäßigen Übersicht des Ganzen halben.

Am meisten geschmerzt hat es uns, die selbst ihren Worten nach wichtigen, aus dem Heidelberger Kodex 361 geschöpften Sagen von Karl und Adalger von Bayern in einem geschwächten Prosaauszug liefern zu müssen; ohne Zweifel hatten sie, zum wenigsten teilweise, ältere deutsche Gesänge zur Unterlage.

So stehen andere Stellen dieser merkwürdigen Reimchronik in unverkennbarem Bezug auf das Lied von Bischof Anno, und es bleibt ihr vollständiger, wörtlicher Abdruck in aller Rücksicht zu wünschen.

Eine solche Grundlage von Liedern haben gewiß noch andere Stammsagen gehabt.

Bekannt sind die Verweisungen auf altgotische Lieder, für die longobardische Sage läßt es sich denken.

Einzelne Überlieferungen gehen in der Gestalt späterer Volkslieder umher, wie die von Heinrich dem Löwen, dem Mann im Pflug und so weiter; merkwürdiger ist schon das Westfriesenlied der Schweizer.

Andere sind im dreizehnten Jahrhundert gedichtet worden, wie Otto mit dem Bart, und der Schwanritter, Ulrich von Württemberg und so weiter.

Möchten die damaligen Dichter nur öfter die vaterländische Sage der ausländischen vorgezogen haben!

Auf eigentliche Volks- und Bänkelgesänge verweisen die Geschichtschreiber bei den Sagen von Hattos Verrat und Kurzbolds Heldentaten.

Andere Sagen sind mit den Liedern verschollen, wie die bayrische von Erbos Wisentjagd, die sächsische von Benno, und was der blinde Friese Bernlef besungen.

Es ist hier der Ort, ausdrücklich zu bemerken, welche deutsche Sagen aus unserer Sammlung ausgeschlossen bleiben mußten, weil sie in dem eigenen und lebendigeren Umfang ihrer Dichtung auf unsere Zeit gekommen sind.

Dahin gehören die Sagen: l) Von den Nibelungen, Amalungen, Wolfungen, Harlungen und allem, was diesen großen Kreis von ursprünglich gotischen, burgundischen und austrasischen Dichtungen bildet, in deren Mitte das Nibelungenlied und das Heldenbuch stehen.

2) Von den Kerlingern, namentlich Karl, Roland, den Haimonskindern und anderen Helden, meist austrasischen Ursprungs, doch auch in französischen, italienischen und spanischen Gedichten eigentümlich erhalten.

Einige besondere Sagen von Karl dem Großen haben indessen, der Verbindung wegen, aufgenommen werden müssen, und weil sie einigermaßen außerhalb des Bezirks jenes Hauptkreises liegen.

Mit der schönen (bayrischen) Erzählung von Karls Geburt und Jugend war dies nicht völlig der Fall.

3) Die spätern fränkischen und schon mehr französischen Sagen von Lother und Maller, Hugschapler und Wilhelm dem Heiligen.

4) Die westgotischen von Rodrigo.

5) Die bayrische Sage von Herzog Ernst und Wetzel.

6) Die schwäbischen von Friedrich von Schwaben und von dem Armen Heinrich.

7) Die austrasischen von Orendel und Breite, desgleichen Margaretha von Limburg.

8) Die niedersächsische von Thedel von Wallmoden.

Sind auf solche Weise die Grenzen unserer Unternehmung gehörig abgesteckt, so glauben wir nicht, daß sich zu dem Inhalt des gegenwärtigen Bandes bedeutende Zusätze ergeben können, es müßten denn unverhofft ganz neue Quellen eröffnet werden.

Desto mehr wird sich aber für die Vervollständigung der örtlichen Sagen tun lassen; wir haben zu dem ersten Teile glücklich nachgesammelt und so erfreuliche Mitteilungen empfangen, daß wir diese zuvor in einem dritten Teil herauszugeben wünschen, um uns dann desto ungestörter und sicherer zu der Untersuchung des ganzen Vorrates wenden zu können.

Kassel, den 24. Februar 1818

Vorbemerkung von Herman Grimm

Jacob und Wilhelm Grimm wollten die Deutschen Sagen nicht als »Lesebuch« angesehen wissen.

So hat man das Buch bis heute auch nicht betrachtet.

Von seinem Erscheinen bis zum Tode der Brüder verflossen beinahe fünfzig Jahre.

Der dann, 1865, herauskommende neue Abdruck brauchte wieder ein Vierteljahrhundert, um erschöpft zu werden.

Der jetzt erscheinende wendet sich an ein neues Publikum, vielleicht zum ersten Male an dasjenige, welches die Brüder 1816 im stillen erhofften.

Mein Wunsch wäre, daß das Buch überall vom deutschen Volke gelesen würde und daß es besonders den amerikanischen Deutschen unsere Sagenwelt erschlösse.

Ich habe, um die Sagen mehr als Lesebuch dem Volke darzubieten, die unter den Titeln der einzelnen Sagen stehenden Quellenverweise (welche in der Ausgabe von 1865 an ihrer Stelle noch festgehalten worden waren) in das Inhaltsverzeichnis gebracht und den größten Teil dessen, was das gemeinschaftliche Handexemplar der Brüder an Zusätzen zu den Quellenangaben enthält, in genauem Anschlusse an das Manuskript, in eckigen Klammern hinzugegeben.

Die dem Texte der Sagen zugefügten, meist geringen Einschiebsel sind dagegen wie 1865 ohne weiteres aufgenommen worden.

Die durch beide Teile fortlaufende Zählung ist 1865 bereits insofern verändert worden, als die hinzugekommenen sowie die in der ersten Auflage nachträglich gegebenen Stücke in die allgemeine Zahlenfolge hineingezogen wurden.

Die Eintragungen rühren meist von Jacobs Hand her und fallen dem Hauptbestande nach in frühe Zeiten. Die Deutschen Sagen erschienen noch in den Jahren, wo die Brüder durchaus gemeinschaftlich arbeiteten, so daß sich der jedem von beiden zugehörige Anteil ihrer damaligen Publikationen wohl den Gedanken, weniger aber dem Materiale nach erkennen läßt.

Hätten sie das Buch später umgearbeitet, was sie wohl kaum ernsthaft beabsichtigten, so würde es vielleicht von Wilhelm allein übernommen worden sein, wie dieser allein denn ja auch die weiteren Ausgaben der Märchen besorgte.

Die Brüder haben sich mit ihren Büchern früh nach Berlin gewandt.

Die Märchen erschienen dort in den ersten Auflagen.

So auch die Deutschen Sagen von Anfang an bei Nicolai.

Der erste Band 1816 (»fertig im Druck Anfang Mai« findet sich von Jacobs Hand auf dem Titel bemerkt), der zweite 1818.

Der erste Band trägt auf dem Titel nicht diese Bezeichnung, doch spricht die Vorrede aus, daß die Brüder ihn nur als einen Anfang betrachteten. Jacob war 1815, als Wilhelm in Kassel den Druck des ersten Bandes besorgte, in Paris, wo er Ausgaben des Gregor von Tours und anderer Autoren seiner Art kaufte.

Ergriffen von ihrem Inhalte, faßte er sofort den Gedanken ihrer Aufnahme in den neuen Teil der Sagen.

Der in der Vorrede zum zweiten Bande aber in Aussicht gestellte dritte Teil, welcher die kritische Verarbeitung des gesamten Stoffes bringen sollte (wie der dritte Teil der Märchen), ist nicht erschienen.

Was dem Buche heute noch eine besondere Stellung gibt, ist die Art der Erzählung. Niemand hat vaterländische Dinge episch zu berichten gewußt wie Jacob und Wilhelm Grimm.

Jeder von beiden erzählt in seiner Weise anders.

Das Vollkommenste, was Jacob in dieser Richtung geschrieben hat, ist sein Inhaltsbericht des Walthariusliedes, während Wilhelm den Märchen ihren eigentümlichen Ton verlieh.

Beider Tonart, so verschieden sie beim engeren Vergleiche erscheinen, ergänzen sich wie das Getön zweier Glocken, die ineinanderklingen.

Die Deutschen Sagen werden in die Jahrhunderte hinein fortleben, wie Jacob und Wilhelm Grimm ihnen Sprache gegeben haben.

Ich schließe mit der Wiedergabe der Worte, unter deren Begleitung die Nicolaische Buchhandlung im Mai 1816 das Buch anzeigte:

»Wie das Kind seine ihm eigene Welt der Märchen hat, an die es glaubt und in deren Wunderkreis auch der Erwachsene mit Sehnsucht sich zurückdenkt, so hat das Volk seine eigentümliche Welt der Sagen, die ihm mit dem Zusammenleben in der Heimat gegeben ist und an der es mit inniger Liebe hängt.

Diese ehrwürdigen und lieblichen Töne aus einem frühern echt volkstümlichen Leben reden wie freundliche Begleiter zu uns, wohin wir im deutschen Lande unsern Wanderstab setzen.

In dieser von den Gebrüdern Grimm veranstalteten Sammlung ist ihre vereinzelte Menge zusammengestellt.

Gegen vierhundert Sagen von Zwergen, Riesen, Berggeistern, Kobolden, Nixen, Hexen, Elfen, Prinzen, vom Alp, vom Drachen, vom Werwolf, von versunkenen Schlössern und so weiter sind hier aufs anmutigste erzählt.

Dreierlei zeichnet diese Sammlung vor allen übrigen aus.

Erstlich Treue und Wahrheit der Erzählung, wie sie in der Heimat erzählt wird, selbst in Ton und Wort.

Zweitens große Mannigfaltigkeit.

Drittens genaue Angabe der Quellen, woher sie geflossen, und der Orte, wo sie einheimisch sind.

Kein anderes Buch kann so frisch und lebendig die Angst und Warnung vor dem Bösen wie die innigste Freude an dem Guten und Schönen wecken und nähren wie dieses; kein anderes kann zugleich so in das innigste Geheimnis des volkstümlichen Lebens und Webens einführen, und vielen mag dadurch das teure deutsche Land noch lieber werden.«

Diese gleichzeitige Würdigung des Buches zeigt den freudigen Geist der Tage, in welchen es erschien. Die dann folgenden Jahre, mit der Verdächtigung des Gefühls, dem Deutschland doch seine Befreiung verdankte, waren noch nicht angebrochen.

Unter dem Eindrucke der in Frankreich erfochtenen Siege ward 1816 an eine beginnende Ära der geistigen und politischen Größe des Vaterlandes geglaubt, deren Erscheinung zu verhindern allerdings die ganze damalige Welt – man kann wohl so sagen – verbündet war.

Die Zeiten des nun folgenden nationalen Niederganges wären unmöglich gewesen, hätten deutsches geschichtliches Dasein und deutsches Gedankenleben damals schon zur Grundlage unserer Volkserziehung gemacht werden können.

"Deutsche Sagen" und tausende weitere Lese-Stücke für Sie zum online Lesen und Vorlesen im exklusiven Mitgliederbereich bei uns auf der einzigartigen "Märchen Welt XXL".

Wikipedia- und weitere Links zum Thema "Deutsche Sagen" und Gebrüder Grimm

https://de.wikipedia.org/wiki/Brüder_Grimm https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sagen